국제정치는 오랫동안 ‘힘의 논리’가 지배하는 냉혹한 무대로 인식되어 왔다. 특히 무정부(anarchy)라는 구조 아래, 각 국가는 생존과 이익을 스스로 책임지는 주체로 여겨져 왔고, 이를 가장 설득력 있게 설명해온 것이 바로 현실주의(realism)이다. 그러나 이러한 무정부적 질서 속에서도 국제기구, 규범, 제도가 협력을 가능하게 만들 수 있다는 질문에서 출발한 또 다른 이론이 있다. 바로 제도주의(Institutionalism, 制度主义)이다.

제도주의는 자유주의 국제정치이론의 전통 안에서, 특히 국가 간 협력을 가능하게 하는 제도의 역할에 주목하며 발전해온 접근이다. 이는 힘과 갈등을 강조하는 현실주의의 비관론에 대한 반론이자, 자유주의의 이론적 확장으로 볼 수 있다. 자유주의는 인간의 이성과 진보 가능성을 전제로, 무정부(anarchy) 상태의 국제사회에서도 협력이 가능하다고 본다. 제도주의는 이 협력을 가능하게 하는 핵심 메커니즘으로서 제도(institutions)의 기능에 주목하며, 무정부 상태가 곧 무질서(disorder)를 의미하지는 않는다는 점을 강조한다. 따라서 본 글의 영어 제목은 '고전적 제도주의'를 의미하면서도 그 자유주의적 계보를 반영하는 Liberal Institutionalism으로 명명하였다.

1. 고전적 제도주의란?

고전적 제도주의는 국제사회에 존재하는 규범(norm), 조약(treaty), 기구(institution) 등이 국가 간 협력과 질서 유지에 실질적인 역할을 할 수 있다고 보는 이론이다. 이는 제2차 세계대전 이후 자유주의 질서를 구축하기 위해 등장한 초기 제도주의적 사고에 해당한다. 이 시기의 제도주의는 국제연맹(League of Nations)과 국제노동기구(ILO), 그리고 2차 세계대전 이후 창설된 유엔(UN), 세계은행(World Bank) 등 국제기구의 역할을 통해 국가 간 갈등을 줄이고, 안정적인 협력 구조를 형성할 수 있다고 믿었다.

현실주의가 힘(power)의 논리로 국제정치를 해석했다면, 고전적 제도주의는 규칙과 제도(institution, 制度)의 힘을 믿는다. 국제정치의 핵심은 무정부 상태지만, 그 속에서도 국가들은 반복된 상호작용을 통해 협력의 규칙을 만들고, 이를 제도로 정착시킬 수 있다는 것이 이 이론의 핵심이다. 이들은 국제제도를 단순한 조율 도구가 아니라, 국가 행동에 실질적인 영향력을 가지는 규범적 구조로 간주했다. 특히 전쟁 방지, 무역 조정, 인권 보장, 분쟁 중재 등 다양한 영역에서 국제기구가 질서를 가능하게 한다고 보았다.

2. 주요 전제

고전적 제도주의는 다음과 같은 전제를 따른다.

- 국가는 합리적 행위자이다. 즉, 이익을 계산하고 행동한다.

- 국제제도는 협력의 가능성을 높인다.

- 반복된 게임(repeated game) 속에서 국가들은 신뢰를 형성할 수 있다.

- 국제제도는 정보 제공, 분쟁 중재, 감시 및 규칙 설정 등 여러 기능을 수행하며 국가 간 협력을 촉진한다.

3. 주요 사례

- 국제연맹(League of Nations, 国际联盟): 제1차 세계대전 이후 전쟁 방지를 목적으로 설립된 국제기구. 비록 실패했지만, 제도주의적 접근의 대표적 출발점이다.

- 국제연합(United Nations, 联合国): 전후 질서에서 중요한 역할을 담당한 제도로, 고전적 제도주의가 주장한 협력 메커니즘의 구체화된 형태이다.

- 브레튼우즈 체제(Bretton Woods System): IMF, 세계은행(World Bank) 등 국제경제 질서를 위한 기구도 고전적 제도주의의 적용 사례이다.

4. 한계와 비판

고전적 제도주의는 제도의 중요성을 부각시켰지만, 다음과 같은 비판도 받는다.

- 권력의 문제를 간과한다. 현실주의자들은 “강한 국가가 만든 제도는 결국 강한 국가의 도구”라고 본다.

- 전쟁과 같은 위기 상황에서 제도는 무력화된다.

- 규범의 구속력이 약하다. 규범 위반에 대한 실질적 제재 수단이 부족하다.

5. 고전적 제도주의의 대표 학자

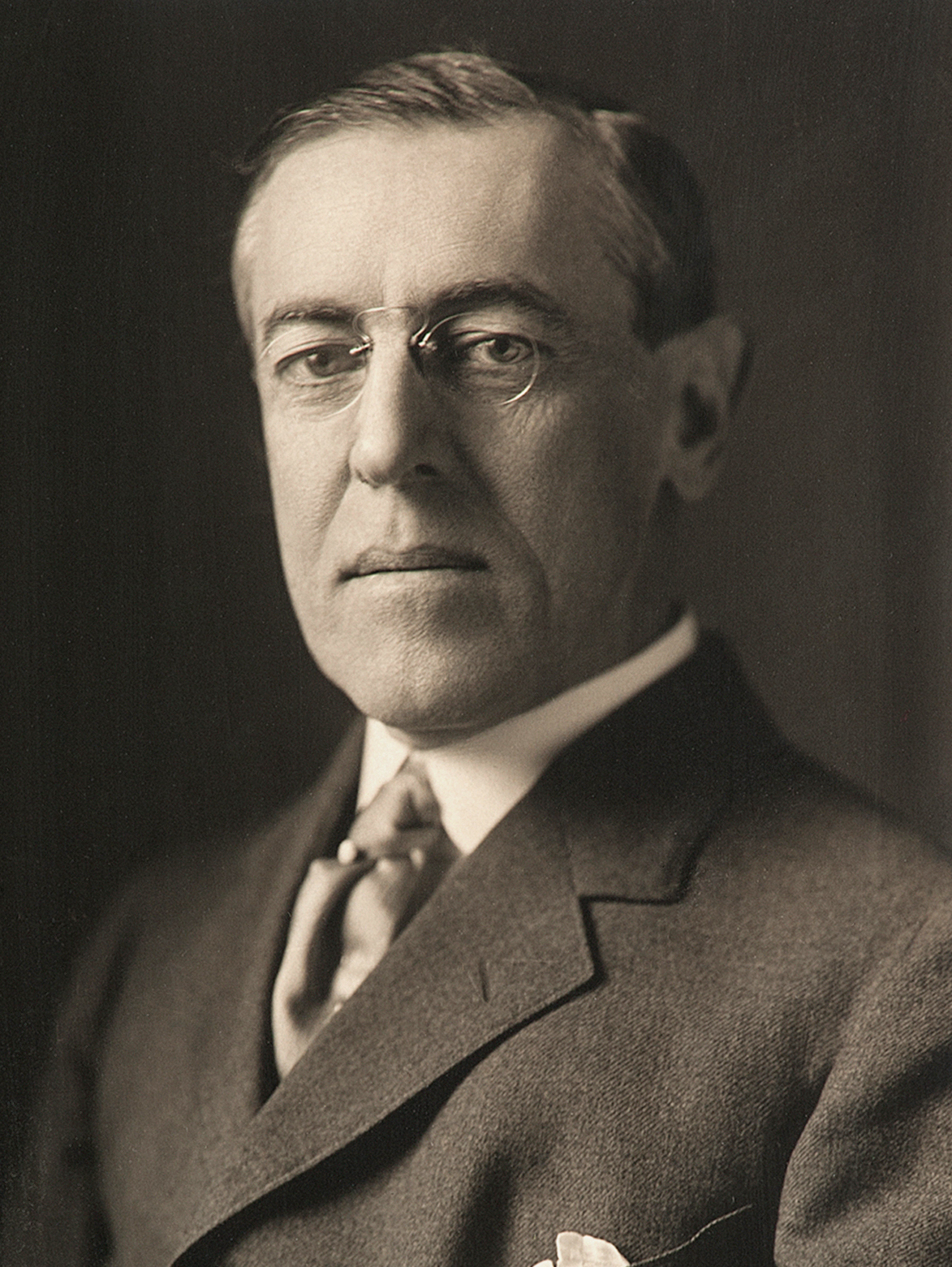

- 우드로 윌슨(Woodrow Wilson)

미국 제28대 대통령으로, 제1차 세계대전 후 국제연맹(League of Nations, 国际联盟)의 설립을 주창한 인물이다. 그는 국제평화를 유지하기 위해서는 국가 간 협력을 제도화해야 한다고 믿었으며, “국제 정치의 이상주의적 접근”의 대표자로 평가받는다. 고전적 제도주의는 그의 이상주의적 유산 위에서 성장했다고 볼 수 있다. - 데이비드 미트라니(David Mitrany)

미트라니는 고전적 제도주의의 직접적 이론가는 아니지만, 기능주의적 접근을 통해 국제기구가 실질적 협력을 유도할 수 있다는 점에서 제도주의적 사고에 중요한 영향을 주었다. 미트라니는 제2차 세계대전 전후 국제질서의 재편 과정에서, 분쟁을 예방하고 협력을 촉진하기 위해 기능주의(functionalism)에 기반한 국제기구의 역할을 강조했다. 그는 경제, 기술, 보건 등 실질적 문제를 해결하기 위한 기능적 협력이 정치적 신뢰로 확장되고, 전쟁 방지와 평화에 기여할 수 있다고 보았으며, 이는 이후 제도주의적 접근의 기초가 되었다. 그는 “공동의 문제 해결이 공동의 제도 창출로 이어진다”는 믿음을 가지고 있었으며, 고전적 제도주의에 영향력을 미친 초기 사상가로 꼽힌다.

이러한 인물들은 국제제도가 단순한 협상 수단이 아니라, 국가 행위에 실질적인 영향을 미치는 구조임을 강조했고, 이는 훗날 신제도주의로 계승되어 발전하게 된다.

6. 역사적 의의

고전적 제도주의는 20세기 초와 2차 세계대전 직후 국제 평화와 질서를 제도로 만들 수 있다는 낙관론 속에서 발전했다. 이후 등장한 신제도주의(Neoliberal Institutionalism, 新制度主义)가 이 이론을 보다 현실에 맞게 수정·발전시킨 형태라고 볼 수 있다.

제도주의는 구성주의(constructivism)와도 구별된다. 구성주의는 국가 행동을 규범, 정체성, 사회적 구조가 '구성'한다고 보며, 물질적 이해관계보다 담론과 인식의 힘에 주목한다. 하지만, 제도주의는 여전히 국가를 합리적 이익추구자(rational actors)로 설정하며, 물질적 이익과 제도적 구조에 주목한다. 제도주의는 규범의 형성보다, 제도가 제공하는 정보, 감시, 규칙을 통해 협력을 이끌 수 있다는 "제도의 기능과 결과"에 초점을 맞춘다는 점에서 차이가 있다.

※ 이 글에서는 1940~70년대에 유엔(UN)과 같은 국제기구의 역할에 주목했던 초기 제도주의 이론을 구분하기 위해 편의상 '고전적 제도주의(Classical Institutionalism)'라는 표현을 사용하였다. 이는 이후 코헤인(Robert Keohane)이 정립한 '신자유제도주의(Neoliberal Institutionalism)'와의 구별을 위한 개념적 분류이다.

'공부' 카테고리의 다른 글

| 국제정치이론 정리 - 번외. 사회과학의 비교 제도주의 Comparative Institutionalism (0) | 2025.04.02 |

|---|---|

| 국제정치이론 정리 - 8. 신제도주의 Neoliberal Institutionalism (2) | 2025.04.01 |

| 국제정치이론 정리 - 6. 게임이론 Game Theory (0) | 2025.02.13 |

| 국제정치이론 정리 - 5. 마르크스주의 Marxism (0) | 2025.02.09 |

| 국제정치이론 정리 - 4. 신자유주의 Neoliberalism (3) | 2024.11.06 |